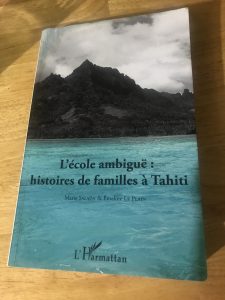

« L’école ambigüe, histoire de familles à Tahiti » est l’aboutissement d’un projet qui me tenait à cœur. Je vous livre, ici, mes motivations, afin de vous donner envie de vous procurer ce livre. En le lisant, en le partageant, en le prenant en compte vous contribuez à donner la parole à ceux qui l’ont rarement. Soutenez la recherche en éducation en Polynésie française.

![]()

Je suis arrivée pour ma part au fenua (i.e. en Polynésie française) à l’âge de 14 ans. J’ai été scolarisée dans un collège urbain de la côte est de Tahiti, puis dans un lycée de centre-ville à Papeete. Très tôt, j’ai été sensible aux inégalités scolaires, sans disposer du recul théorique qui donnerait un sens à ce que j’observais. Partie étudier la sociologie puis les sciences de l’éducation en métropole, j’ai consacré ma première enquête sociologique en tant qu’étudiante au décrochage scolaire et à une relation partenariale entre l’institution scolaire et une association d’éducateurs de prévention. Ce travail a été l’occasion de découvrir un personnage clef de l’institution scolaire : le conseiller principal d’éducation, profession à laquelle j’ai décidé de me consacrer. Reçue au concours, je suis revenue exercer ce métier en Polynésie française, d’abord à Tahiti, sur la Presqu’île de Taravao, puis sur l’île de Moorea où je réside avec ma famille.

Je suis donc popa’ā(littéralement, étrangère de race blanche selon le dictionnaire de l’Académie tahitienne) par la couleur de ma peau et farāni en tant que métropolitaine d’origine vivant en Polynésie française. Mais à la différence des fonctionnaires qui arrivent de France hexagonale sans connaître les réalités du pays, j’ai acquis la maîtrise de certains codes locaux du fait de sa jeunesse passée au fenua, qui me place dans une sorte d’entre-deux, ni totalement locale, ni totalement étrangère. Les locaux me demandent ainsi souvent si je suis une « demie ». L’ambiguïté de mon statut suscite chez certains de ses collègues des interrogations sur la nature de mon contrat de travail : est-ce que je suis mise à disposition pour deux ans ou est ce que j’ai bénéficié d’une reconnaissance de mes « intérêts matériels et moraux » en Polynésie française qui me permet de rester ad vitam… ?

Conseillère principale d’éducation en poste, je suis dans un sens dans la position inverse de Marie Salaün, puisque j’occupe celle de l’insider, celui qui voit les choses « de l’intérieur ». Car c’est un privilège, en effet, que de pouvoir observer in situce qui se joue au collège au jour le jour. Mais cette position ne présente pas que des avantages. Alors que la démarche d’enquête habituelle de l’ethnographe consiste normalement à chercher la familiarité avec son terrain, ici il me faut au contraire établir la « juste distance ». La proximité sur le long terme avec les enquêtés permet a prioriun rapprochement, au sens moral et intellectuel, une meilleure vision de leurs actions et la formulation d’hypothèses plus justes concernant les motifs qui les poussent à agir. Pourtant, ce rapprochement est loin d’être toujours confortable. À l’évidence, l’expérience s’est révélée beaucoup plus dépaysante que je ne l’avais imaginée. Après tout, Tahiti, je connaissais, pour y avoir vécu moi-même. Après tout, le collège en Polynésie, je connaissais, puisqu’il s’agit d’un copier-coller du collège métropolitain dont ma formation universitaire m’avait livré les secrets… Après tout, les causes de la difficulté scolaire, je les connaissais, puisqu’il s’agissait juste de tendre l’oreille pour recueillir pléthore de discours bien rôdés, aussi bien du côté de sa hiérarchie que de ses collègues… Et pourtant, ces collégiens et ceux qui s’en occupent n’étaient pas là où je les attendais. Ils ne ressemblaient pas à ce que j’ avais imaginé quand j’avais demandé à effectuer mon stage en Polynésie française. Je n’avais pas réalisé les niveaux de pauvreté, de violence et de misère sociale auxquels sont confrontées certaines familles. Je n’avais pas mesuré à quel point ces familles sont loin d’être marginales en nombre, surtout en comparaison avec les « cas » que j’avais connus dans les quatre établissements dans lesquels j’avais travaillé avant de revenir à Tahiti.

Pourtant, les chiffres sont là. La Direction des enseignements et de l’éducation porte, pour 2014, le nombre d’élèves ayant décroché du système éducatif à 1297 dont 700 scolarisés en collège (donc en âge de scolarisation obligatoire). Tandis que la Chambre territoriale des comptes de la Polynésie française, dans sa séance du 9 septembre 2014, estime que « la difficulté scolaire touche en Polynésie environ 40% des élèves », proportion de ceux qui sortent du système scolaire sans aucun diplôme. De même les difficultés en lecture mesurées lors des Journées défense et citoyenneté concernent entre 40 et 41 % des jeunes en Polynésie française, un taux quatre fois supérieur au taux métropolitain. L’absentéisme des élèves atteint 9% dans certains collèges, et peut aller jusqu’à 40% dans les Centres d’enseignement aux technologies appropriées au développement (CETAD).

Vu du terrain, évoquer, comme le font les rapports officiels, une « spécificité polynésienne » de la difficulté scolaire, semble un euphémisme, et les moyens déployés paraissent faibles, quoique alignés sur ceux mobilisés en métropole. Les CPE, aidés d’adjoints d’éducation ici titulaires de leur poste, travaillent avec les mêmes logiciels « vie scolaire », se servent des mêmes tableaux d’indicateurs, des mêmes outils de fiche de suivi, de contrats d’objectifs, de tutorat… Ils ont les mêmes partenaires : assistantes sociales, éducateurs spécialisés, services de la protection judiciaire et de la jeunesse, infirmiers, médecins scolaires, pédopsychiatres… Mais il faut noter que ceux-ci sont moins nombreux, et en tout état de cause, en nombre insuffisant par rapport aux besoins sur le terrain. Sur le modèle de la plateforme proposée par l’Éducation nationale en métropole, une Mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) a vu le jour localement en 2015 : elle a pour mission de réduire, par des actions de prévention, le nombre de sorties sans diplôme dès le primaire, en continuité avec le secondaire ainsi que de prendre en charge les élèves décrocheurs (âgés de plus de 16 ans) en vue d’un raccrochage et/ou d’une qualification reconnue, pour une insertion sociale et professionnelle durable. Cet alignement sur les normes métropolitaines est justifié par le souci de l’égalité républicaine. Pourtant, formellement égaux, les élèves polynésiens ne le sont pas dans les faits. Mais traiter également des élèves marqués par les inégalités de toutes sortes, est-ce vraiment les traiter avec équité ?

Mon activité professionnelle m’a permis de suivre plus d’une centaine de familles d’élèves en situation de décrochage depuis sa prise de poste en Polynésie française. Pour le dire simplement, je partage avec nombre de professionnels du secteur un sentiment d’impuissance, grandissant à mesure que l’histoire paraît se répéter, inlassablement et inexorablement, en dépit de la préoccupation des autorités éducatives et de l’existence désormais d’un grand nombre de dispositifs supposés apporter des solutions.

La position du CPE est dans ce contexte d’autant moins tenable que, malgré la volonté de « contribuer à l’épanouissement de l’élève » qui est officiellement au cœur de sa mission, il doit se bricoler une carapace faite d’arguments plus ou moins recevables, mais qui lui permettent d’éviter de s’interroger, au quotidien, sur la responsabilité des institutions et de ceux qui les représentent. La recherche devient alors une planche de salut, un moyen de survie, pour tenter de trouver un sens à un ordre devant lequel on se sent impuissant. Rédiger une thèse de doctorat sert d’un exutoire. L’enjeu de ce livre est pour moi de rapporter l’expérience de parents d’élèves confrontés à la difficulté scolaire, principaux acteurs – et principaux perdants ici – de ce jeu scolaire, afin de mettre au jour leur vision, à eux, de leurs expériences et du fonctionnement de l’école à Tahiti aujourd’hui.

![]()

*Au vu de ma situation familiale, j’ai pu obtenir une mise en disponibilité de l’Éducation Nationale n’ayant pas obtenu le CIMM

** En Janvier 2021, j’ai obtenu le CIMM. Je suis retournée à ma fonction de CPE, en lycée de centre ville avec un internat, à la rentrée d’août 2021.

Vous pouvez vous procurez l’ouvrage sur ce site: http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=60301